数的概念を身に付けるには

幼児クラスでは、主にパズル・積み木を使って、数量の概念を身に付けさせます。

パズルと聞くと、「あ~あれね。並べて形作るんでしょ?」という方が多いのでは?

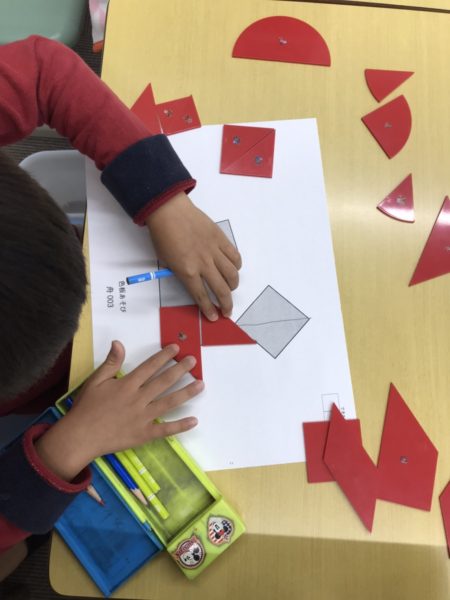

数理色板

この色板によって、論理的アプローチ、考え抜く力、発想力、推理、分析能力などが養われます。

でもそれだけではありません。

一見、ただ単に並べているように見えますよね?

線を書いてあるのは、並べた形を跡に残すためです。

で、その大きさによって、数を書いていきます。

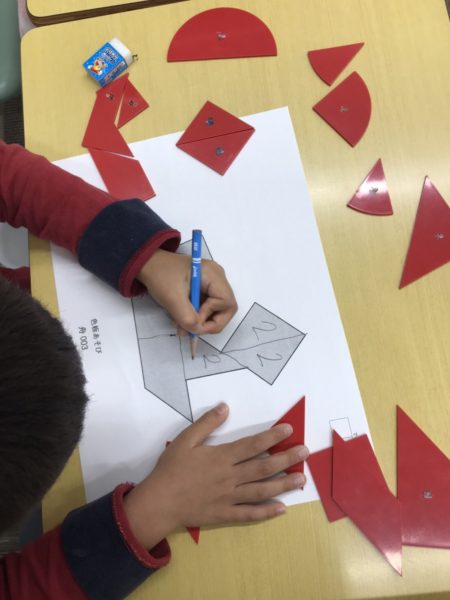

大きさによって、数が違う。

「2」の図形は、「1」2つ分の面積になります。「3」も同様です。

実際に、組み合わせることで形が作れるようになっています。

だから答えも1つとは限りません。

何通りもあります。

図形と数を融合することで、更に応用させ理解を深めます。

組み合わせるとどうなるか。

単なる足し算ではありません。

数認知、数の合成・分解などを身につけていきます。

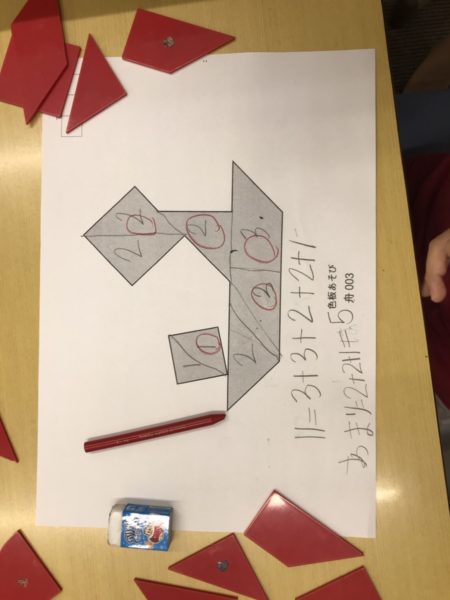

写真では、11がどんな数の組み合わせでできるのかを考えています。

更には、残った数=余りはいくつなのかも考えさせます。

図形と数の融合学習は、プリント問題をたくさんこなしていても身につかないのです。

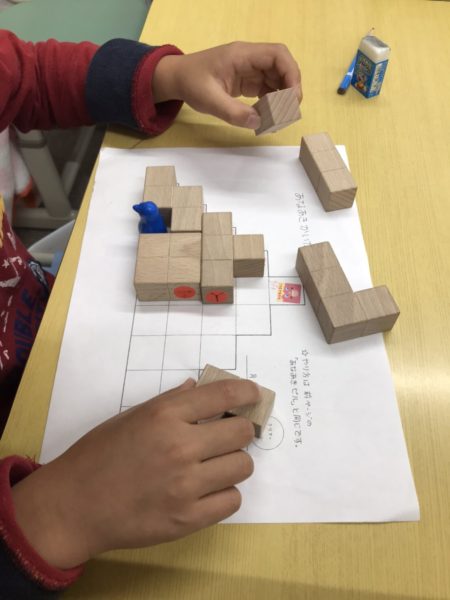

数理積み木

公式の暗記や計算問題ばかりではなく、手で触って経験させることが必要だと考えています。

抽象的なものをイメージすることはとても難しいことです。

積み木をうまく組み合わせていくためには、関係把握能力が必要で、それを鍛えていきます。

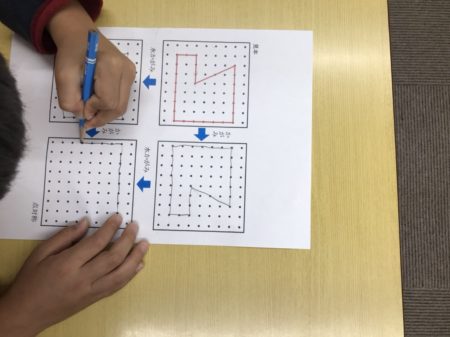

点描写

簡単そうに見えて、意外と難しいのが、この点描写です。

実際、大人がやってみてもできない人もいるでしょう。

見本を見ながら、その通りに描くのではなく、鏡に映った図形をイメージしながら描くのです。

あ、点を数えながらではダメですよ(笑)

実はめちゃくちゃ難しい

幼児クラスでやっている、主な教材の紹介になりましたが、実は、中学生でも、高校生でも効果があります。

実際、塾長も勉強会でやっているのですが、難易度が非常に高く、一度分からなくなると、延々同じ問題を解くことになります。

でも、これを楽しんでやっている子は、長時間ずっと集中力が続いています。

勉強を始める前に、ウォーミングアップのつもりでやってみてはどうでしょう?

常に考えるような刺激を与える

子どもというのは、同じ難易度のものを繰り返し続けていると、やがて飽きてしまう生き物です。

解ける問題をひたすら解くのは、やり方が分かっているので、同じ方法を当てはめて答えを出すだけの単なる“作業”になってしまいます。

これは面白くありません。

面白い、面白くないなどとはっきりと言わないでしょうが、ぼんやりする時間が多くなってくるでしょう。

また、問題が易し過ぎて、解ける問題をいつまでも解いている状態も良くありません。

脳に刺激のある問題を解かせましょう。

成長を促すためには、ちょっと背伸びをすれば届くような難易度のものを与えることが必要です。

といっても、教材選定は簡単にできるものではありません。

ある程度経験が必要になります。

適切なタイミングで、適切な教材を与えることができれば、子どもはドンドン刺激を受けて、伸びていきます。